人材育成リスキリング(リスキル)が世界的に注目されている理由とは?

2023/03/14

近年IT技術の急速な進化により、従来の単純作業的な仕事が機械にとって代わられる一方でIT技術を活用した新たな仕事が次々と生まれてくる、という流れが世界中で巻き起こっています。そのような中で労働者は急速に変化する社会環境に対応するために、新たなスキルを習得し新たな業務や職業に就く「リスキリング」に挑戦する必要性に迫られています。もちろん企業にとっても、そのように現在必要とされているスキルを身に着けた人材を常に確保するためには、やはり社内での「リスキリング」を促し人材育成に努めるべきです。

本記事ではそのような「リスキリング」について、今日注目を集めている背景や海外・日本国内それぞれの現状などについて紹介していきます。

目次

リスキリングとは?

リスキリングとは直訳すると「新たなスキルを身に着けること」となりますが、実際に用いられる場合には「新しいスキルを学びによって習得し、そして新しい業務や職業につくこと」という部分まで含意していることがほとんどです。これによって「現在の職務の専門性を向上させるために、関連スキルを新たに習得する」ことを示すアップスキリング(スキルアップ)とも区別されます。

また日本ではよく「学びなおし」を意味するリカレント教育とリスキリングとを混同してしまいがちですが、実のところは確かに異なった概念であるので、ここでは改めてリスキリングとリカレント教育との違いを簡単に確認していきます。

リスキリングとリカレント教育の違い

リカレント(recurrent)教育とは、スウェーデンの経済学者ゴスタ・レーンによって提唱されたとされる概念で教育と就労のサイクルを繰り返す生涯教育手法の一つです。人生100年時代の生涯学習の一環として急速に注目を集めるようになったもので、リカレント教育とは本質的に働くことと学ぶことの「反復」をさすため、学ぶために一度職を離れることを前提としています。また、リカレント教育は個人の学びなおし自体を目的としているため、学びの内容が必ずしも仕事に直結しているわけではありません。

一方でリスキリングとはIT技術の進歩によって、労働者に求められる技術・リテラシーが変化したり、テクノロジーが人間の労働を代替できるようになってきたり、というような背景のもと注目されている手法です。リスキリングは新たな業務の習得や新たな職業への就労自体を目的としているため、当然学びの内容を職業に直結するスキルの習得を目指したものになります。また、急速に変化する環境に対して企業が生き残っていくために実施される場合が多いので、基本的には個人ではなく企業主導の教育となります。そのため、「学びなおし」のために職を離れるといった前提は存在しません。

近年注目されている背景

リスキリングが近年注目されている背景には大きく以下で紹介する4つの外部環境の変化がかかわってきます。それぞれについて、具体的にみていきましょう。

IT技術の発展による仕事の自動化

近年IT技術の進化が著しくなって以降、テクノロジーの導入によりオートメーション化が加速し人間の雇用が失われる社会的課題が世の中で注目されています。実際2013年には、オックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授らによって「今後10〜20年の間にアメリカの総雇用者数の約47%の仕事が自動化により消失するリスクが高い」という衝撃的な発表がなされました。この発表から約10年が経過し、既に自動化が進んでる職種も多く見受けられます。日本はアメリカや中国といったデジタル先進国と比較するとデジタル化において遅れをとっていますが、いずれ日本でもオートメーション化による従来雇用の消失・現象は避けて通れない課題となることが予想されます。

もちろん急速なテクノロジーの進化やオートメーション化によって、従来の職業や消失する一方でデジタル産業などの成長産業では雇用が増えることが期待できますが、これらの新たな雇用に必要なスキルと現在の労働者のスキルとのギャップを埋めるために、労働者のリスキリングが必要になります。

IT化による仕事内容の変化

前の項目でも触れたとおり、近年のテクノロジーの急速な進化に伴い従来の雇用が消失する一方で成長産業において新たな雇用が生まれることも予測されます。実際、2020年10月の世界経済フォーラムの年次総会において、「今後5年間で、テクノロジーの進化により8500万件の雇用が消失し、9700万件のあらたな雇用がうまれる」といった予測がされています。

このように新たに生まれる業務や職において、企業は人材を確保するために社員への教育を行いリスキリングによる配置転換などを試みる必要があるのです。

労使関係の変化

こちらはテクノロジーの進化という観点から少し外れてしまいますが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、人々の価値観や働き方に対する考え方に変化があったことも現在リスキリングが注目されている背景にあります。

特にコロナによって壊滅的なダメージを受けた業界や感染リスクの高い仕事をしている人々が、今までの仕事内容を見直し、新たな職業につくためにリスキリングに取り組むことも増えているのです。

世界で広まる大退職時代(The Great Resignation)

こちらも新型コロナウイルスの流行に関連して、個人の価値観の変化や職場環境への不満、個人のキャリアへの不満などが原因で、アメリカを中心に自主的に退職する人口が大幅に増えたこと(大退職時代)への対策としても、リスキリングは注目を集めています。

より具体的には、新型コロナウイルスの流行に関連する以下のような様々な理由から自主的に退職する人々が増えています。

- 身近な人との別れを経験し自らの一度きりの人生について改めて向き合った結果、安定な生活よりもむしろ本来自分のやりたかったことを強く指向する人が増えた。

- リモートワークの普及により、仕事中心の価値観からワークライフバランスを考慮したよりフレキシブルな働き方の需要が高まっている。

- 働き方の変化により、企業から成長機会を与えられているという実感も少なく、企業への帰属意識が低くなっている。

- 接客業をはじめとしたコロナ感染のリスクに対して、十分な安全性の確保が行われていない職場や、これらのリスクに対する報酬に対する不満の蓄積。

- 景気回復傾向による雇用増加という転職への後押しもある。

これらの理由などから、行く先不透明な世界情勢のなかで生き残っていくための成長機会・スキル習得の機会を与えてくれる企業への就職を目指す流れが大きくなっており、実際にアメリカでは2021年11月の月間自主退職者数が過去最高の453万人にも上りました。

企業はこれらの労働者のニーズの変化に対応するために、従業員にリスキリングの機会を提供する必要があるのです。

世界におけるリスキリング

ここまで世界的に現在リスキリングが注目を集めている背景について確認しましたが、ここでは具体的に世界全体をみてリスキリングがどのように取り組まれているのか確認しましょう。

全世界におけるリスキリングの導入には世界経済フォーラムが大きな役割を果たしており、前述のテクノロジーの進化による成長産業への労働力の移動の必要性に対応するため、「2030年までに10億人の労働者のリスキリングを実施」することを目標に取り組みをすすめています。世界経済フォーラムは各国政府や大企業にリスキリング導入の提言をすすめており、2022年1月時点の途中経過報告では既に全世界で1億人のリスキリングを達成したと報告が上がっています。

このように、世界各国の企業でリスキリングが順調に受け入れられている背景にはどのような理由があるのでしょうか?以下で具体的な理由について確認していきましょう。

海外企業がリスキリングを導入する理由

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事の後藤宗明氏によると、海外企業では2016年ごろから「企業成長のためにデジタル化は欠かせないが、人材が不足している」という状況があり、その解決策として社内のカルチャーを十分に理解している優秀なスタッフにデジタル技術を習得させ社内で配置転換を行うという、リスキリングに注目が集まり始めた、といいます。実際Amazon社などの事例を参照してみると、2025年までに従業員10万人をリスキリングする(一人当たり投資額は約75万円)と発表するなど、海外では人材戦略の重要な取り組みとして積極的にリスキリングに取り組んでいる例が多く見受けられます。

では具体的に、海外でリスキリング実施が進んだ背景にはどのような理由・メリットがあったのでしょう?以下に、人材獲得戦略としてのリスキリングのメリットとして考えられるものをご紹介します。

採用よりコストが低い

これは企業としては最大のメリットで、採用コストと比較して従業員のリスキリングにかかるコストは1/16に抑えられるという試算が存在します。確かに採用と違い、リスキリングの成果を従業員が発揮し始めるには約一年の時間を要する、というデータもありますが、それを加味してもリスキリングの方がコストを低く抑えられます。

DXが速くすすむ

多くの企業がかつてないスピードでデジタル化に着手するようになったことで、高度なデジタルスキルを保有する外部人材の採用が難しくなったこともあり、結果的には社内風土に精通している人材を長期的な計画の元育成した方が、デジタル化もスムーズに進行できるというメリットもあります。実際、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの求人案件を確認すると2020年時点でも7割以上がデジタル関連のポストの募集であるなど、世界的なデジタル化推進の流れはまだまだ続き、外部からの人材採用が難しい状況は続くと予想されます。

外部人材の退職リスク

高度なデジタル技術を持ち合わせた人材は現在の市場では引く手あまたであるため、その分一度採用に成功したあとでも、社内カルチャーなどが合わない等の理由ですぐに退職してしまうというリスクも考えられます。元々社内にいた人材をリスキリングし配置転換を行うほうが、安定した人材戦略であるということができます。

リスキリングに関して日本企業が抱える課題

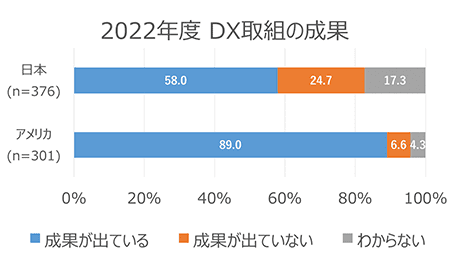

これまで見てきたように世界全体では近年デジタル化が急速にすすんでいますが、日本に注目してみるとそのペースは少々遅れているのではないかと感じられます。実際IPAによるDX白書2023を参照してみると、2022年時点で日本でDXに取り組んでいる企業の割合は69.3%とアメリカの77.9%に近づいている印象ですが、DXの成果については日本国内で成果を実感している企業は58%にとどまっておりアメリカの89%とは依然として大きな差が見受けられます。

実際IMDというスイスのビジネススクールが毎年発表している世界デジタル競争力ランキングを参照すると、日本は毎年順位を落としており、2021年にいたっては全世界で28位、アジア太平洋地域では14か国・地域中9位、人材の知識レベルにおいては全世界で47位と、完全にデジタル後進国の扱いとなっています。

このように日本企業でなかなかデジタル化が進まない背景には、デジタル化への自信のなさ・学びに対する消極性・リスキリングに対する認識の違い、の三つが主にあげられます。

経営層のITに関する理解・積極性の低さ

IPAによるDX白書2023のデータを参照すると、IT分野に見識がある役員が3割以上の企業の割合を日米で比較すると2022年度調査は日本が27.8%、米国が60.9%でした。DX推進やリスキリング推進などの新たなテクノロジーに関連した改革を実現するためには、経営層の積極的な関与から始まる、経営層・業務部門・IT部門が協働できるような組織作りが必要となります。そのため、そもそもの国内企業経営層の全体的なITに関する理解の低さは、企業の改革進行のためのマイナス要素となっていることが考えられます。

学びに対する消極性

日本企業の雇用環境に注目すると海外と比べてよくも悪くも安定している点があげられると思います。このような環境では、労働者自ら積極的に学ぶことで昇格などの成果を得られることも少なく、特段学びを続けていなくても解雇などの危機に直面することも少ないため、個人が学習を続けるモチベーションを確保しづらいことが指摘できます。それに加えてデジタル化に関してはそもそも新たなテクノロジーの活用に自信がない人も多く、さらに新たなスキル習得への障害となっていることが考えられます。

実際、経済協力開発機構(OECD)のデータを参照しても、日本人は全世界で最下位に近いレベルで学ばない国である、ということになっています。

社員の自主学習にゆだねる風潮

日本ではリスキリングがあくまで「新たな業務や職業につくこと」を目的とした業務であるということを忘れ、社員の自主性に委ねスキマ時間での自学によるスキル習得をもとめる、といった風潮が一部存在します。これでは、業務に追われる従業員が企業の求める新たなスキルを習得し現場で実践する、ということのハードルが上がってしまいます。理想的には、業務の一環としてリスキリングに取り組めるような体制作りが必要となります。

リスキリングを推進するには

これまでの内容で、日本企業は現状世界的に見てデジタル化の波に乗り遅れていること、これからデジタル化を推進していくために、社内人材のリスキリングがカギとなりうることを確認してきました。

社内人材のリスキリングを具体的にどのように進めるべきかについては、次回以降の記事でまた紹介しますので、ぜひそちらをまた参照ください。

この記事の執筆者

インターネット・アカデミー ITビジネスサプリ編集部

インターネット・アカデミーは、IT研修・ITトレーニングなど法人向け研修サービスの提供と、就職・転職などの社会人向け通学制スクールの運営を行っている教育機関です。グループ企業を含めると、「制作」「人材サービス」「教育」の3つの事業のノウハウをもとに、ITビジネスを行う現場担当者の皆様にとって役立つ情報を発信しています。

監修者

インターネット・アカデミー 有村 克己

「カシオ計算機」「小学館」などの大手企業研修をはじめ、神奈川工科大学やエコーネットフォーラムでの講演など、産学連携活動にも従事。エコーネットコンソーシアム「ECHONET 2.0技術セミナー検討WG」委員。

デジタル人材育成のお役立ち資料をダウンロード

デジタル人材育成のお役立ち資料や、IT研修の講座ラインナップ資料などをまとめてダウンロードしていただけます。ぜひ一度ご覧ください。コンサルタントへの無料相談をご希望の方はこちらからお問い合わせください。

- DX人材育成のための解説資料

- インターネット・アカデミーのサービス案内

- 講座ラインナップ表