デジタルスキル標準DXリテラシー標準講座

- DXリテラシー標準の基礎知識が身につく

- デジタルツール活用で業務効率化ができる

- 自社のDX推進についての理解が深まる

「DXリテラシー標準講座」では、デジタルスキル標準で定義されているすべてのビジネスパーソンが身につけるべきスキル「DXリテラシー標準」を身につけます。

DXの基本知識からデータ利活用、AI活用、情報セキュリティや生成AI活用時のリスクの理解など、あらゆる職種で求められる基本的な知識が学べます。

DXリテラシー標準講座について相談する

DXリテラシー標準講座の特徴

-

特徴1実務に直結するスキルが身につく

知識のインプットだけでなく、自社のDXをテーマにしたディスカッションや演習を通じて、実務に直結するスキルを身につけます。

-

特徴2理解度に合わせた研修ができる

インターネット・アカデミーには1995年から培った教育ノウハウがあります。受講者の理解度に合わせたフレキシブルな研修ができます。

-

特徴3研修の成果が確認できる

学習管理システム(LMS)での進捗管理はもちろん、日報、理解度テストの結果、開発した成果物など、様々な角度から研修効果を測定できます。

研修カリキュラム

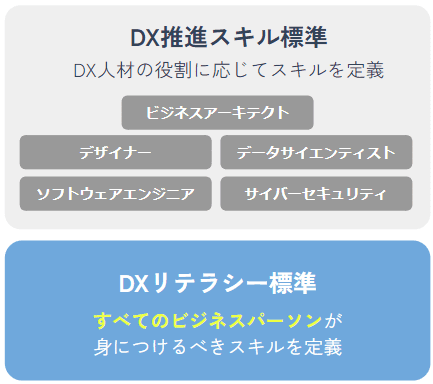

デジタルスキル標準では、すべてのビジネスパーソンが身につけるべきスキルを定義した「DXリテラシー標準」と、DX人材の役割ごとにスキルを定義した「DX推進スキル標準」から成り立っています。

「DXリテラシー標準講座」では、DXリテラシー標準で定義されている基本的なIT知識を学びます。DX推進の社会的な背景から、 DXで活用されているデータやデジタル技術への理解、それらを活用するためのスキルやリテラシー、モラルを身につけます。

- DX・デジタルツール活用

- 情報セキュリティ

- ChatGPT

- 生成AI

- データ利活用

- Power Automate Desktop 他の業務効率化ツールへの変更も可能です

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| DX(デジタルトランスフォーメーション) |

|

| ビジネスシーンでのデジタルツールの利用状況 |

|

| 消費者のデジタルツールの利用状況 |

|

| デジタル化によりどのような効果(コスト削減・集客力向上等)が得られるか |

|

| ITリテラシー |

|

| デジタルツール |

|

| グループディスカッション |

|

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ネット上のコンテンツ(動画、画像、引用)の著作権 |

|

| ネット詐欺 |

|

| SNSの使い方 |

|

| スマホの写真の位置情報 |

|

| スマホアプリについて |

|

| 個人情報の漏洩について(普段の生活の中にも潜む危険) |

|

| ITニュース |

|

| セキュリティ(パスワード管理) |

|

| ネットレビューの信頼度 |

|

| ネット広告の仕組み(Cookie追跡等) |

|

| ITKY(IT系の危険予知) |

|

| 情報セキュリティの概要 |

|

| 情報セキュリティの3大要素 |

|

| ウィルスの種類 |

|

| インターネットの脅威(現状のハッカーの手口) |

|

| ウィルス感染時の対応(PC紛失時の対応など) |

|

| 項目 | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| ChatGPT活用 第1回 | ChatGPTの概要 |

オープンAIが開発したツール、生成系AI(ジェネレーティブAI)とは、AIとRPA、ノーコード、ローコードツールとの違い、GPTの歴史

|

| ChatGPTの使いどころ | 正しい使い方(補助、アシスタントとして使う)、間違った使い方(検索エンジンのように使う)、利用例の紹介(新規事業のブレスト、プレゼンの原稿作成、添削など) | |

| 基本的な使い方 | アカウント登録、ChatGPTに質問してみる | |

| ChatGPTの回答精度を上げるための工夫 | 前提条件や答え方を指定、ロールプレイ、step by step | |

| ChatGPT活用 第2回 | ChatGPTを使った業務効率化 |

新規事業のブレスト(アイデア、ペルソナ、懸念点の洗いだし)、競合調査(自社と競合他社の強み・弱みを知る)、記事作成や文章の校正・添削、サービスや本の要約、クレーマー対応のアイデア出し、【紹介】Excel関数・マクロの作成、【紹介】開発・制作のアシスタントとして利用

|

| 自分の業務の効率化を考える | 自分の業務を振り返る、ChatGPTを活用した業務効率化を考える | |

| ChatGPTが抱えるセキュリティリスク | 情報漏えいリスク1:チャット履歴の保存に関する初期設定にご注意、情報漏えいリスク2:機密情報を入れないのが大原則、生成情報の利用に関するリスク1:事実確認は必ず行う、生成情報の利用に関するリスク2:著作権侵害はユーザーの責任 |

| 項目 | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| 生成AI活用 第1回 | 生成AIとは |

生成AIとは、生成AIの種類、代表的な生成AIアプリケーション、ワーク ChatGPTの使い方のコツ

|

| RAGとは | RAGの概要、RAGの仕組み、RAGの利点と欠点、【補足】RAGとファインチューニングの違い | |

| 生成AIの導入で失敗する例・注意点 | ハルシネーション、データの偏り、ユーザー教育の不足 | |

| 生成AIが抱えるリスク | 情報漏洩に関するリスク、生成情報の正確性に関するリスク、著作権に関するリスク | |

| 生成AI活用 第2回 | 生成AI活用の実践例 |

会議の文字起こしや議事録作成、プレゼンテーションの資料作成、キャッチコピーの作成、Excel作業の効率化1、Excel作業の効率化2、Webページ(HTML,CSS)の作成、プログラミングソースコードの作成(HTML,CSS,JS)、運用中のシステムに新機能を追加する |

| 講座 | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| データ利活用 第1回 | データ活用の基本と企画の基礎 |

DXとデータ活用の関係、データ活用がもたらす成功例、ビッグテックに限らずどんな企業もデータ利活用はできる、データ活用の基本プロセス

|

| 【ワーク】自社のデータ利活用 | 自社にあるデータの洗い出し、ビジネス課題の洗い出しと整理、理想と現実のギャップを考えて課題をリストアップ | |

| 【演習】分析のためのデータ加工 | 法人営業プロセスの改善、来院データの見える化、混雑原因の特定と最適化 | |

| データ利活用 第2回 | データ利活用に必要なビジネス基礎スキル |

数式で要素分解、ロジックツリーで分解、量と質で考える、課題の優先順位をつけるフレームワーク、パレートの法則・ABC分析・デシル分析

|

| 仮説の構築 | 仮説の重要性、原因追求が目的の仮説(原因)と行動指向の仮説(対策)、良い仮説の作り方 | |

| データの種類と分析の基本知識 | 社外で集められるデータ、事実データとそうではないデータ、データの収集と初期分析 | |

| 【演習】データ加工とグラフ化の実践 | パレートの法則の実践、生産ラインの稼働率と停止時間の見える化、ボトルネック分析と改善案の作成 | |

| データ利活用 第3回 | データ利活用における注意点 |

データ活用における目的設定の必要性、扱うデータに関わるバイアス、選択バイアスと認知バイアス、何も言えないという結論になるデータに注意、収集データが少ないときの考え方

|

| ECサイトの売上を上げるために必要なこと | ECサイトのデータ活用サイクル、ECサイトの売上構成要素、売上を上げるために見るべきデータ、【ワーク】理想と現状の差を確認する | |

| 【演習】ECサイトのデータ分析実践 | データ分析で使えるExcelのテクニック1(COUNT系)、データ分析で使えるExcelのテクニック2(LOOKUP系)、データ分析で使えるExcelのテクニック3(ピボットテーブル)、ECサイトの分析項目の例 | |

| データ利活用 第4回 | 【ワーク】自社のデータ利活用 |

自社の課題解決のためのデータ分析、グループに分かれてテーマ決め、Excelで行うデータ分析の方針決め、【補足】AIを用いたデータ活用の紹介

|

| 【演習】飲食店の人員最適化 | 飲食店の人員配置における最適化、来店者データの傾向やシフト配置の可視化、来店ピーク対応策 | |

| 総合演習 (目安:3~10時間) |

決めたテーマでデータ分析 |

データ収集と加工、データの可視化

|

| 課題設定 | 現状の課題のリストアップ・ブレスト、課題を構造化し取り組む課題を決める | |

| 中間発表 | グループごとの中間発表 | |

| 講師フィードバック | 講師からの各グループへのフィードバック | |

| 課題解決に向けたアクション | 課題を解決するために取るべき対策のリストアップ、実行する対策の確定、具体的なアクションプランの策定 | |

| 成果発表 | グループごとの最終発表と講師からフィードバック |

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| Power Automate Desktopの概要と準備 |

|

| フローの作成の基礎 |

|

| プログラミング的な使い方 |

|

| Excel操作を自動化 |

|

| Excelの転記作業を自動化 |

|

| 請求書作成(転記作業)を自動化 |

|

| 自動化のフローを考える |

|

| Webブラウザ操作を自動化 |

|

| メール送信を自動化 |

|

※Power Automate Desktop以外にも、Power Automate、Power BIなどのツールにも対応していますのでお気軽にご相談ください。

DXリテラシー標準講座について相談する時間数・日程

27時間

※日数・時間は目安となります。ご利用いただくサービス形式によって変動します。

料金体系

受講者数や受講形式に応じて変動します。

受講人数が増えると1人当たりの費用に割引がかかります。詳しくはお問い合わせください。

受講形式

インターネット・アカデミーの研修は、さまざまな形式に対応しています。「基礎はeラーニングで演習は集合研修」「講師派遣とリモートを組み合わせる」など、複数の形式の併用もできますので、お気軽にご相談ください。

リモート集合研修

実地での集合研修

講師派遣

eラーニング

Web開発会社の開発・マネジメントのノウハウをカリキュラム化現場の実務が研修で学べる

インターネット・アカデミーのグループ会社ではWeb開発・Saasサービスを手掛けています。実務で用いられている開発ノウハウをカリキュラム化し、研修で還元しています。

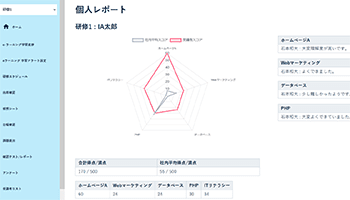

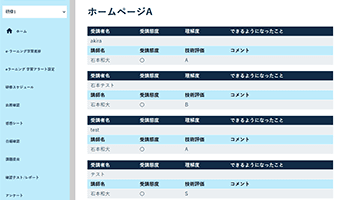

理解度チェック・アセスメントなど学習効果を可視化できる学習管理システム(LMS)

インターネット・アカデミーの学習管理システム(LMS)では「研修後の知識定着度を可視化したい」「社内報告のためのアセスメントがほしい」など、研修担当者の悩みにこたえる機能を搭載。学習の進捗管理から、さまざまな角度からの研修効果測定が行えます。

研修テーマごとに受講した社員の理解度をダッシュボードで確認できます。

テストの結果を元に社員ごとのスコアをグラフで可視化。社内の平均スコアとの比較もできます。

受講態度や理解度といった講師からのフィードバックによる定性評価にも対応しています。

デジタル人材育成の研修をした企業のコメント

研修後、社内にPower BIを導入しました。現在は研修に参加したメンバーでエクセルからPower BIへの変更に取り組んでいます。今後はデジタルマーケティング事業部だけでなく他部署にもPower BIを導入し、最終的には会社全体で使っていけるようにできれば、情報共有もよりスムーズに行えるようになるのではないかと思っています。

インタビューをみる

研修後さっそく「既存警備の実務や対応手順などをデータ化し、新規警備の計画などを自動で組み立てられるようにしたい」といった案や、「知識を少しでも多く習得し、デジタライゼーションを進めていきたい」という声が、受講したメンバーから聞こえてきています。

インタビューをみる

セキュリティリテラシーについて網羅的な理解ができ、有意義な研修でした。他のメンバーも意外と知らなかった部分を学ぶことができたようで、理解度にバラつきがある社員職員のボトムアップという意味で、研修を実施した甲斐がありました。統計上リスクが低くなるパスワードなど、すぐに活用できる知識を教えてもらったことで、早速メンバーの意識の変化を感じています。

インタビューをみるIT人材育成に活用できる助成金制度

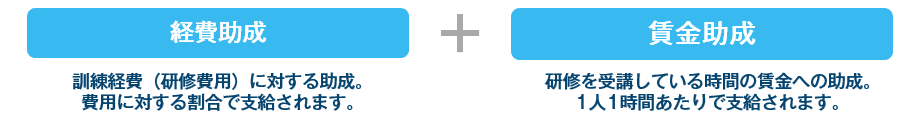

インターネット・アカデミーのIT研修では、要件を満たすと厚生労働省の人材開発支援助成金が利用できます。

貴社の実際の業務をテーマにした演習を行うため、研修内容をそのまま業務に活かすことができます。

-

DX人材育成で使える高い助成率の制度事業展開等リスキリング支援コース最大支給額:1億円

経費助成 :最大75%

賃金助成 :最大960円(1人1hあたり)DX化のための人材育成を行うIT研修で利用できます。支給額が他の制度よりも高いのが特徴です。

-

さまざまな雇用形態・目的で利用できる使いやすい制度人材育成支援コース最大支給額:1000万円

経費助成:最大60%

賃金助成:最大760円(1人1hあたり)正規・非正規など雇用形態を問わずに利用でき、利用要件も他の制度に比べると緩和されているのが特徴です。

-

高度デジタル人材訓練に使える人への投資促進コース最大支給額:1500万円

経費助成:最大75%

賃金助成:最大960円(1人1hあたり)情報通信業やDX事業計画を策定している企業が対象の制度で、高い専門性を身につける場合に活用できます。

「助成金の制度がややこしくてわからない」「自社で検討している研修が対象になるのか知りたい」「申請書作成が大変なので何とかしたい」など、助成金についてのお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

助成金について相談するIT研修・DX人材育成についてのご相談

IT人材育成に精通したコンサルタントに無料でさまざまな相談をしていただけます。お気軽にご相談ください。

- 人材育成計画を立てるために人材育成の事例などをとりあえず聞きたい

- 助成金の使い方や、支給額のシミュレーションを知りたい

- 自社の業務や受講者のレベルにあったカリキュラムを提案してほしい