DX人材育成に取り組む前に行うべきこと

執筆者:インターネット・アカデミー 金正煒

連日のようにメディアはDX関連の記事が取り上げられるほど、多くの企業がDXに注目しています。しかし、DXに取り組んだものの失敗に終わってしまうという企業も多いのが実情です。インターネット・アカデミーはセミナーや講演会にいただき、そこでDXに関する講演をさせていただくことがありますが、今回は講演の際にお話ししている内容をお伝えしていきます。

DX人材育成が失敗する要因

インターネット・アカデミーは「デジタル人材育成支援EXPO」にも出典しており、DX人材育成にお悩みの方から多くのご相談をいただいていますが、やはりお悩みの声として多いのが「DXがよくわからない」というものです。

「経営会議でDXプロジェクトが決まったものの、現場に丸投げされておりどのように進めればよいのかわからない」「自社のビジネスにテクノロジーをどう取り入れればいいかわからない」など、DXに取り組みたいと思いながらも、DX化するメリットやゴールが漠然としているケースが多いように思います。

この状態で何となく人材育成に取り組んでしまうと、高い確率で失敗に終わってしまいます。実際にあった例として、以下のようなものがあります。

建設業でのケース

現場が忙しく業務効率化も進まない中、DX担当者の方はITリテラシーを高める必要があると感じ、IT研修を企画されたそうです。

初回は全員が参加されたそうですが、研修を続けるうちに現場の業務と研修を天秤にかけてしまい、現場を優先してしまう人がでてきました。そうして1名が欠席を始めると徐々に欠席者が増え始め、最終的には研修参加率が20%程度まで落ちてしまい、会社の中からDX化への気運も弱まってしまい、プロジェクトが頓挫してしまったそうです。

物流業でのケース

先ほどの例と同じように、DX推進のためにはリスキリングが必要になると考え、まずは導入費用が安くすむeラーニングを導入されたそうです。

しかし、用意されているコンテンツが広く浅くのサービスを選んでしまったことに加え、何のために学習するのかも社員に伝わっていない状態でした。結果、eラーニングで勉強しない社員がいたり、視聴した社員も学んだスキルを業務に活用していないという状況になってしまったそうです。

DX推進のために社員のIT知識の底上げをするというアプローチは正しいのですが、これらのケースでは「なぜDXが必要なのか」「自分がIT知識を学ぶことでどんなメリットがあるのか」を社員が理解していない状況の中で、コンテンツだけを用意してしまったという点が共通しています。

DX人材育成を成功させるためには

一方で、インターネット・アカデミーで研修をされた企業様にインタビューをさせていただくと、研修後、現場で業務効率化のアイデアが出るようになったり、社員全員のITリテラシーが高まり、DXプロジェクトがスムーズになったなど、成功しているケースも数多くあります。

会社によって研修テーマや実施形式はことなっていますが、共通点として以下のような項目が挙げられます。

IT研修が組織にとっての重要事項であることを社員に理解させる

あらかじめ、経営者や管理職からメッセージを発信しており社員の理解が醸成されているケースもありますし、経営者自らが社員と同じ研修を受けることで本気度を伝えているケースもあります。

研修の目的を定める

「ビジネスにAIを取り入れるため、AIの基礎知識を学ぶ」「データを有効活用するためにデータ分析などの知識を学ぶ」「新設するITサポート部門に配属する社員にネットワークなどのインフラ知識を身につけてもらう」など、研修の目的がはっきりと定まっています。

全社的に幅広くITリテラシーを高めるという場合であっても、組織がDXを進めるための最初のフェーズとして基礎知識を底上げするという目的が定義されていたりします。

社員自身がITスキルを学ぶメリットを感じている

非IT職だったり現場業務の多い社員の方の場合、「そうはいっても自分の仕事ではITは使わないし、学ぶ意味がない」と考えている方も多くいらっしゃいます。この状態で学習の場を設けても身にならず、研修後に行動変容も起こりにくいです。

あらかじめ、社員にDX化のメリットや、対応しないことによるデメリットなどを伝えていただくと良いですが、弊社の研修では「学んだことが自分の仕事にどう役立つか」を体感してもらうワークをこまめに取り入れていますので、お気軽にご相談いただければと思います。

DX人材育成計画に役立つツール・制度

デジタルスキル標準

ここまでは受講者のマインドセット形成を中心に触れてきました。それでは、「誰にどんな技術を学ばせるか」という点についてはどう解消すれば良いのでしょうか。

DXという言葉が抽象的なこともあり、ITリテラシーを高めればいいのか、プログラミングを学べばいいのか、AIやデータサイエンスができる人材を育成すればいいのか、多くの方が悩まれています。

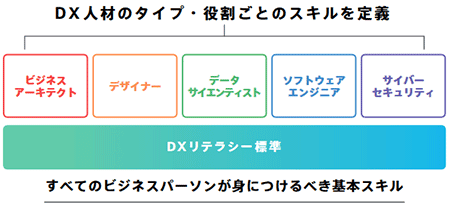

こうした悩みに有効なのが、経済産業省とIPAが策定した「デジタルスキル標準」です。デジタルスキル標準は、DX人材のタイプや、それぞれの人材に求められるスキルセットを定義したものです。もともと「DXが重要なのは理解できるが何をすればよいのかわからない」という悩みを受けて策定された指針ですので、DX人材育成計画にも活用できます。

デジタルスキル標準の詳しい解説は別の記事で触れていますが、「全社員が身につけるべきレベルの知識」「DX専門人材の種類と役割」「DX専門人材ごとに必要となるスキル」がまとめられていますので、これを元に自社のDX人材育成計画を立てると良いでしょう。

人材開発支援助成金

DX人材育成計画ができ、いざ研修を始めようと思ったときにネックになってくるのが費用です。

社員全員が身につけるべきITリテラシーなどの研修を行う場合、会社の規模が大きいほど研修費用の負担も大きくなりますし、DX専門人材向けの高度なカリキュラムの場合、少人数でも費用が高額になりがちです。

eラーニングであれば比較的費用が抑えられるものの、一般的なeラーニングの受講完了率の低さや、演習が不足しがちなコンテンツの性質を考慮すると、高度なスキル習得をするためには実践型の研修との組み合わせで補うなどの工夫も必要になってきます。

こうした研修費用の負担を軽減できるのが、厚生労働省の「人材開発支援助成金」です。人材開発支援助成金ではさまざまなコースがありますが、DX人材育成のための「事業展開等リスキリング支援コース」という支給額の大きいコースが用意されています。

| ‐ | 事業展開等リスキリング支援コース | 人材育成支援コース |

|---|---|---|

| 経費助成 | 75%(大企業は60%) | 45%(大企業は30%) |

| 賃金助成 | 960円×受講人数×研修時間(大企業は480円×受講人数×研修時間) | 760円×受講人数×研修時間(大企業は380円×受講人数×研修時間) |

※経費助成は研修費用に対して支給され、賃金助成は受講中の賃金に対して支給される。

インターネット・アカデミーでは、デジタルスキル標準に則したDX人材育成計画の相談や、助成金を活用した研修の進め方など、さまざまなご相談を承っていますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

セミナー講師

金正煒

インターネット・アカデミー ITコンサルタント

500社以上の企業のIT教育をコンサルティングした実績をもつ。

エコーネットコンソーシアムフォーラムやLPI日本支部共催セミナーでの関連技術についての講演を担当。

Oracle Certified Java Programmer Silver SE 8、Python3エンジニア認定基礎試験、PHP技術者認定資格など、多数のIT資格を保持。

デジタル人材育成・助成金のお役立ち資料をダウンロード

デジタル人材育成や助成金活用のお役立ち資料などをまとめてダウンロードしていただけます。コンサルタントへの無料相談をご希望の方はこちらからお問い合わせください。

- DX人材の育成&事例紹介 リスキリングのロードマップ付き

- デジタル人材育成に使える助成金制度

- デジタルスキル標準 役割別おすすめ講座