ChatGPTを活用しよう(後編)

執筆者:テクニカルライター 掌田津耶乃

ChatGPTを社内で利用しようと考えたとき、ぜひ検討して欲しいのが「独自のサービス作成」です。ChatGPTの開発元OpenAIは専用APIを公開しており、高度な技術がなくともプログラムを作成できます。その基本的な使い方について説明しましょう。

「ChatGPTを活用しよう(前編)」を見るOpenAI APIによるプログラム作成

「ChatGPTの利用」は、社員が業務で直接ChatGPTを利用する、というやり方だけではありません。AIを利用した独自のサービスやプログラムの作成についても視野に入れておくべきです。これは一般に公開するようなサービスだけでなく、社内で使うようなサービスの作成も含まれます。

例えば、社内でChatGPTを活用して業務の改善をしようと考えたとしましょう。このとき、ただChatGPTの利用を許可するだけでは問題が生じるかも知れません。

ChatGPTの便利さに気づいた社員は、ありとあらゆることでChatGPTを使うようになるでしょう。そしてハルシネーションで生成された誤った情報をそのまま使ってレポートを書いたり、顧客情報を入力して後で問題となったりするかも知れません。ただ「こういうことに注意して使うように」と口頭で注意しただけでは、ChatGPT利用時の安全は担保できない、と考えるべきです。

では、どうすればいいのか。もっとも確実なのは、特定の事柄だけにしか応答できないサービスを独自に作成し、それを社員に提供して使わせることです。

ChatGPTの開発元であるOpenAIでは、OpenAIにアクセスするためのAPIを用意しています。これは以下のURLで公開されており、誰でもアカウント登録し利用することができます。

これを利用することで、独自に作成したプログラムからOpenAIにアクセスし応答を得ることができます。費用は、送受するトークン(単語の最小単位)数によって決まるようになっており、ごく簡単な会話程度なら数百回実行しても1ドルに満たない金額でおさまります。

またOpenAI APIでは、「ファインチューニング」といって、AIモデルに独自のデータを学習させることで微調整したAIモデルを作成し利用することもできます。これにより、特定の内容に応答するようなAIモデルも作成できます。例えば自社製品の各種ドキュメントを学習させ、製品に関する応答を行うAIモデルを作成する、といったことも可能です。OpenAIは、ChatGPTだけでなく、これをベースにした様々なプログラムの開発を支援しているのです。

API利用に必要な技術力

「AIを利用したサービスの作成なんて、うちの会社でできるだろうか?」と不安に感じた人。実をいえば、OpenAIを利用したプログラムの作成は、それほど難しいものではありません。OpenAIでは、PythonおよびNode.jsのライブラリを用意しており、比較的簡単にAPIを利用したプログラムを作成できます。

例として、OpenAIを利用した「日本語を英語に翻訳するプログラム」のPythonコードを挙げておきましょう。これは以下のような非常に短いコードで実現できてしまいます。

api_key = "《APIキー》" #☆

pre_prompt = "以下の文を英語に翻訳する。\n\n" #★

input_text = input("テキストを入力:")

openai.api_key = api_key

response = openai.Completion.create(model="text-davinci-003",

prompt=pre_prompt + input_text, max_tokens=100)

print(response.choices[0].text.strip())

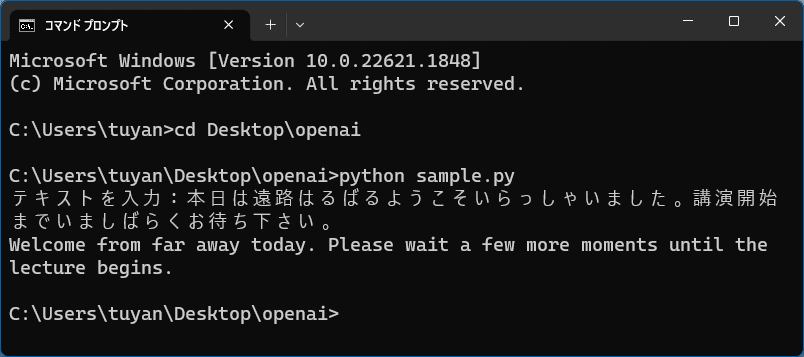

実際に試してみる場合は、Pythonのインストールを行った後、コマンドプロンプトやターミナルを起動して、以下のコマンドを実行しておきます。

これで、OpenAI APIのパッケージがインストールされます。後はテキストエディタなどで前述のリストを記述し、「.py」拡張子で保存するだけです。なお、☆マークの《APIキー》の部分には、「APIキー」というものを指定します。これはOpenAI APIの利用アカウントを識別するためのもので、各ユーザーごとに個別の値が発行されます。

作成したスクリプトをPythonコマンドで実行すると、「テキストを入力:」と表示され入力待ちとなります。ここで日本語のテキストを入力しEnterすると、その英訳が出力されます。日英翻訳ソフトがたったこれだけのコードで作れてしまうのがわかるでしょう。

プログラムで日英翻訳を行わせているのは、★マークの指示によるものです。この指示の後に、入力されたテキストをプライマリコンテンツとして追加し送信することで、テキストが英訳されるようにしています。

プロンプトデザインが省略できる

このサンプルでは、どんなテキストを入力しても、すべて英語に翻訳されます。先にプロンプトデザインについて説明をしましたが、独自にプログラムを作成することで、常に指定した指示のもとにプロンプトを実行できるようになることがわかるでしょう。

例えば、★の指示を「〇〇に関する以下の質問に回答しなさい。それ以外の質問には『わかりません』と答えなさい。」というように修正すれば、特定の事柄についてのみ応答するAIを作成することができます。このように用途を限定したプログラムを用意すれば、社員が好き勝手にAIを利用してしまうことも予防できます。

プロンプトインジェクション

中には、AIを利用したサービスやプログラムを一般公開することを検討している人もいるでしょう。このような場合、考えておいて欲しいのが「AIに対する攻撃」への対策です。

AIに対する攻撃といっても、ハッキングのようなものではありません。普通の利用者と同様に、プロンプトを入力してアクセスすることで行われる攻撃です。これは「プロンプトインジェクション」と呼ばれます。

プロンプトインジェクションは、巧妙なプロンプトを作成し送信することで、サービス提供者側が想定していなかった応答が行われるようにするものです。例えば、自社製品のQ&AサービスをAIで作成したとしましょう。「指示」を使い、自社製品に関する応答だけが行われるようになっていたとします。そこで、例えば以下のようなプロンプトが実行されたらどうなるでしょうか。

これがもしそのままAIに認識されてしまったら、指示の内容が取り消され、何でも思い通りの処理を実行できてしまいます。

実際に試してみればわかりますが、現在、このようなプロンプトは実行できません。ChatGPTの開発元であるOpenAIは、こうしたプロンプトインジェクションへの対応を日々行っており、このような単純な攻撃はほとんど機能しなくなっています。

確実なのは出力のチェック

しかし、この種の攻撃も日々進化しています。プロンプトインジェクションにより、例えば企業の機密情報や顧客データを取得するような攻撃が考案されるかも知れません。AI利用のサービス等を考える場合、こうした攻撃への対応も考えておく必要があります。

もっとも確実なのは、「得られた応答をチェックした上で出力する」ということでしょう。例えば応答に機密情報が含まれていないか、キーワードを検索してチェックした上で出力させるようにすれば、情報漏洩をかなり予防することができるはずです。

この種の攻撃は、いたちごっこであり、現時点である程度防げたとしても、更に高度な攻撃が開発されるかも知れません。一般公開されるサービスを考えている人は、こうした「終わりのない戦い」が始まるのだ、ということも知っておきましょう。

社内でChatGPTを活用するポイント

以上、AIを利用するための基礎知識をまとめました。整理するなら、社内でAIを利用するために考えておきたいポイントは以下のようになります。

- 漫然と使わせてはダメ。使わせるなら、機密情報や個人情報の流出など、AI利用の注意点を徹底しておく必要がある。

- 理想は、直接ChatGPTを使わせるのではなく、APIを利用した独自サービスを作成し提供すること。

- こうしたサービスの作成は決して難しくはない。重要なのはプロンプトデザイン。望んだ応答が確実に得られるプロンプトをよく考えて設計する。

- AI利用のサービスは、社内で使うなら問題ないが、一般に公開する場合、攻撃を受ける可能性がある。その対策もしっかり考えておくこと。

こうした点に留意してAI利用の指針を決めましょう。そのまま使うか、サービスを作るか。どのようなプロンプトを使えば業務を効率化できるか。この基本的な方針を明確にして下さい。

最後に、まだAIに不安を持っている方へ。AIを「自分たちの脅威になるもの」と捉えるのはそろそろやめましょう。AIは「人々を支援し補助するもの」と捉えるべきです。AIの力を借りることでさまざまな作業をより効率的に行えるようにできるなら、導入する意味は大いにあります。「導入すべきかどうか」ではなく、「どう導入するか」を考えましょう。

この記事の執筆者

テクニカルライター

掌田津耶乃様

エンジニアを育成するIT研修

インターネット・アカデミーでは、多くの企業様からChatGPTやAI活用に関するIT研修のお問い合わせをいただいております。ChatGPTの活用はもちろん、AIリテラシーやデータ利活用に強いデジタル人材育成のカリキュラムや導入事例が多数あります。デジタル人材育成にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

デジタル人材育成について相談するデジタル人材育成・助成金のお役立ち資料をダウンロード

デジタル人材育成や助成金活用のお役立ち資料などをまとめてダウンロードしていただけます。コンサルタントへの無料相談をご希望の方はこちらからお問い合わせください。

- DX人材の育成&事例紹介 リスキリングのロードマップ付き

- デジタル人材育成に使える助成金制度

- デジタルスキル標準 役割別おすすめ講座