「とりあえずDX」はリスク大!失敗しないDX人材育成とは?

講演者:インターネット・アカデミー 金正煒

本記事は、2025/3/25に開催された「"とりあえずDX"はリスク大!失敗しないDX人材育成とは」の講演内容の一部を紹介したものです。

DXのよくある失敗例から、DX人材育成計画を立てるうえでのお役立ち情報まで紹介しています。

DX人材育成のお役立ち資料をダウンロードDX人材育成のよくある失敗

まずは「DX人材育成はなぜ失敗するのか」について考えていきましょう。DX人材育成におけるよくある失敗事例として、まずは3つほど挙げていきます。

- eラーニングを導入しただけで終わってしまう

- 受講者が研修の意義を理解しないまま受講する

- 自社の業務に適したスキルを学べない、または研修設計が不適切である

インターネット・アカデミーには多くのDX人材育成の相談が寄せられていますが、これから紹介する失敗は、今でも多く相談をいただいています。

eラーニングを導入しただけで終わってしまう

たとえばeラーニングは年契約の受け放題のプランでコストが安いですが、社員数が多い企業だと年間で何十万、何百万という費用がかかってくることもあります。そうした多額の費用をかけて導入したにもかかわらず、社員の受講率が低かったり、視聴しただけでスキル習得につながらないというケースが該当します。

受け放題サービスの場合だと、自分の興味のある分野だけを結局見てしまって、会社として受講してほしい分野をなかなか視聴せず、業務に生かせていない。受講者本人はスキルアップしてるつもりでも、会社としては目的を達成できていないというケースもあります。

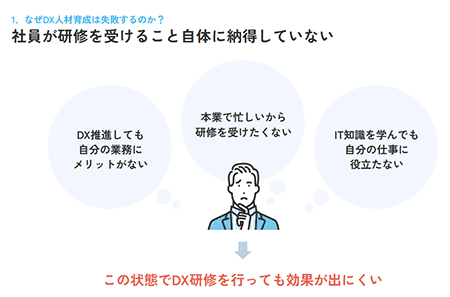

受講者が研修の意義を理解しないまま受講する

次に、受講する社員の方が納得せずに研修に参加しているケースです。

仕事が忙しい中で研修で時間を取られることに不満があったり、DXの取り組み自体にメリットを感じていないといった後ろ向きの気持ちで参加する方もいらっしゃいます。しかし、こうしたマインドで研修を受けても効果はほとんど得られません。

ちなみに、インターネット・アカデミーのDX研修の受講者の方も、このケースに該当することがよくありますが、このまま研修を進めても効果が得られないため、研修前に受講のメリットを感じていただき、ポジティブに参加いただける工夫も行っています。

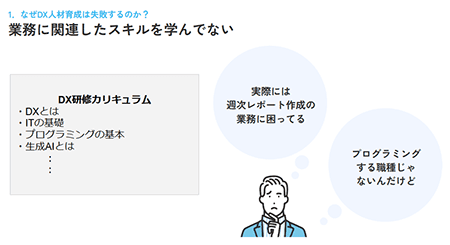

自社の業務に適したスキルを学んでいない

自社の業務に紐づいていなかったり、そうした研修設計になっていないケースが該当します。

たとえば、DX担当・人事担当者の方が、研修会社から提案されたカリキュラムをそのまま採用しているケースでも起こりやすいです。

これは極端な例ですが、現場では「週次レポートの作成に時間がかかりすぎて困っている」という課題があるのに対して、提案された研修がプログラミングだったりすると、現場の課題と研修内容が不一致となり効果が生まれにくくなります。

プログラミングスキルはあったほうが好ましいですし、業務効率化のプログラムを組んで課題解決する、DX推進のシステムを開発するベンダーとのコミュニケーションが円滑になるなどのメリットはあります。

しかし、今の自社のDXのフェーズに適した内容なのか、現場が抱えている課題に対してすぐに効果が得られるか、など優先順位を考慮した研修設計をしないと、学んだスキルを実務で活用できないというケースが生まれやすくなります。

DX人材育成計画に役立つデジタルスキル標準

これまで触れてきたように、人材育成計画がないまま研修を実施すると、研修を行うこと自体が目的化してしまい、受講者のメリットが見えにくくなります。その結果、成果が出なかったり、社員の反発を招いたりする可能性があります。

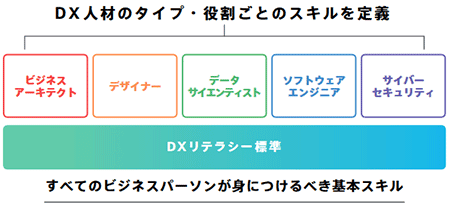

計画を立てる際には、デジタルスキル標準(DSS)が役立ちます。これは、経済産業省が策定したもので、すべてのビジネスパーソンに求められるデジタルスキルを示したものです。DXリテラシー標準とDX推進スキル標準の2つに大きく分かれています。

DXリテラシー標準は、すべてのビジネスパーソンが身につけるべきスキルを定義しており、DXの背景、データや技術の活用、マインドスタンスなどが含まれます。

DX推進スキル標準は、より専門的な人材向けのスキルを定義しています。具体的にはビジネスアーキテクト、デザイナー、データサイエンティスト、ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティの5つのロールに分類されており、それぞれに求められるスキルが定義されています。

デジタルスキル標準をベースに、自社に必要な人材のスキルセットを定義することで、効果的な人材育成計画を立てることができます。ただし、DSSをそのまま導入するのではなく、自社の状況に合わせてカスタマイズすることが重要です。

自社の事業によっては、必ずしもすべてのロールのDX人材が必要になるわけではありませんし、専門の業者に委託することで補うこともできます。

DX人材育成計画の立て方

デジタルスキル標準はDX人材育成計画を立てる上で役立つ指標です。しかし、多くのスキルセットの記載がされていることもあり、いきなりデジタルスキル標準を見ながら人材育成計画を立てるというのは大変です。

そこで、DX人材育成計画を立てる前に行っておきたいことについて触れていきます。

ゴールの設定と現状把握

計画を立てる上で、DXのゴールと自社の現状を明確にすることも重要です。DXのゴールは、最終的には利益を上げること、つまり売上を上げるかコストを下げるかのどちらかです。研修の効果を測る際も、このゴールにどれだけ貢献できるかを意識する必要があります。

ただし、このゴールが漠然としていたり、遠すぎると達成までのイメージがわきません。

そこで、紙ベースの業務をデジタル化して効率化する、部門ごとに管理されていたデータを一元管理してナレッジ共有を促進する、対面店舗を削減してオンラインサービスを拡充するなど具体的なイメージがわかるものを設定すると良いでしょう。

DX自体は時間がかかりますし継続的な取り組みが必要となりますが、ゴールを立てる上では1年単位で期間を区切っていくと良いでしょう。

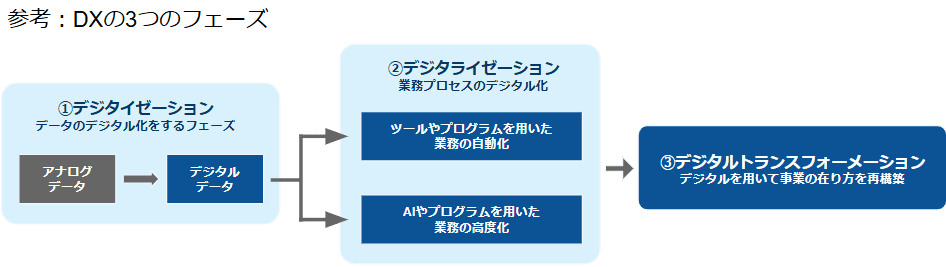

また、自社のDXフェーズを把握することも大切です。たとえば、アナログデータをデジタル化する「デジタイゼーション」のフェーズにいるにも関わらず、ツールを使って業務自動化をするスキルを学んでも、それを生かす土壌が整っていないため上手くいきません。今、自社がどのフェーズにおり、この1年間でどこまで進めるのか、そのために必要なスキルは何なのかということも考慮しておく必要があります。

デジタルリテラシーの向上

また、DXもDX人材育成計画もよくわからない、という場合にオススメしているのは「最低限のデジタルリテラシーを身につける」というものです。

経営者、管理職、DX担当などの方が「DXリテラシー標準」の知識を身につけることで、精度の高いDX戦略や人材育成計画が練られるようになるのでオススメしています。DXリテラシー標準は、すべてのビジネスパーソンに求められる基礎知識として定義されていますので、学習した内容が無駄になることありませんし、DXを支えるテクノロジーへの解像度が上がります。

DX人材育成の成功事例

最後に、インターネット・アカデミーがDX人材育成の支援をさせていただいた企業の事例の一部を紹介します。

本日紹介するのは、Power Platformでの業務効率化研修の事例です。社内公募で参加者を募っていたのですが、Power Platformが何か、何ができるのかを知らない社員の方も多い状況でした。そのため、この状態で研修を進めても人数が集まらなかったり、参加者のモチベーションが低いことが想定されました。

そこで、インターネット・アカデミーで30分ほどのデモンストレーション動画を作り、社員の方に視聴いただくことで「自分の業務が効率化しそうだ」というイメージを持っていただき、参加者を増やすだけでなく高いモチベーションで参加いただくことができました。

なお、研修が終わって2か月後には、受講者の方がそれぞれの業務の効率化が実現しており、高い評価をいただきました。

こうした受講者のモチベーション向上の支援も含めて承っていますので、お気軽にご相談ください。

DX人材育成のお役立ち資料をダウンロードセミナー講師

金正煒

インターネット・アカデミー ITコンサルタント

500社以上の企業のIT教育をコンサルティングした実績をもつ。

エコーネットコンソーシアムフォーラムやLPI日本支部共催セミナーでの関連技術についての講演を担当。

Oracle Certified Java Programmer Silver SE 8、Python3エンジニア認定基礎試験、PHP技術者認定資格など、多数のIT資格を保持。

デジタル人材育成・助成金のお役立ち資料をダウンロード

デジタル人材育成や助成金活用のお役立ち資料などをまとめてダウンロードしていただけます。コンサルタントへの無料相談をご希望の方はこちらからお問い合わせください。

- DX人材の育成&事例紹介 リスキリングのロードマップ付き

- デジタル人材育成に使える助成金制度

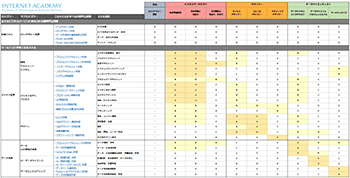

- デジタルスキル標準 役割別おすすめ講座