システム開発をスムーズに進めるための心得(発注者編)

話者:ESK株式会社 萩谷祥太 中本博之

DX化が進む中、社内のシステムを改修・刷新を検討している担当者の方も多いのではないでしょうか。しかし、システム開発においてはトラブルも起きやすく、プロジェクトが炎上し失敗に終わってしまうケースも枚挙にいとまがありません。

プロジェクトがスムーズに進むようにするため発注者が気をつけるべきことについて、システム開発・コンサルティングを手がけるESK株式会社の中本様、萩谷様にお話をお伺いしました。

システム開発におけるトラブル

-システム開発におけるトラブルではどのようなものがあるのでしょうか?

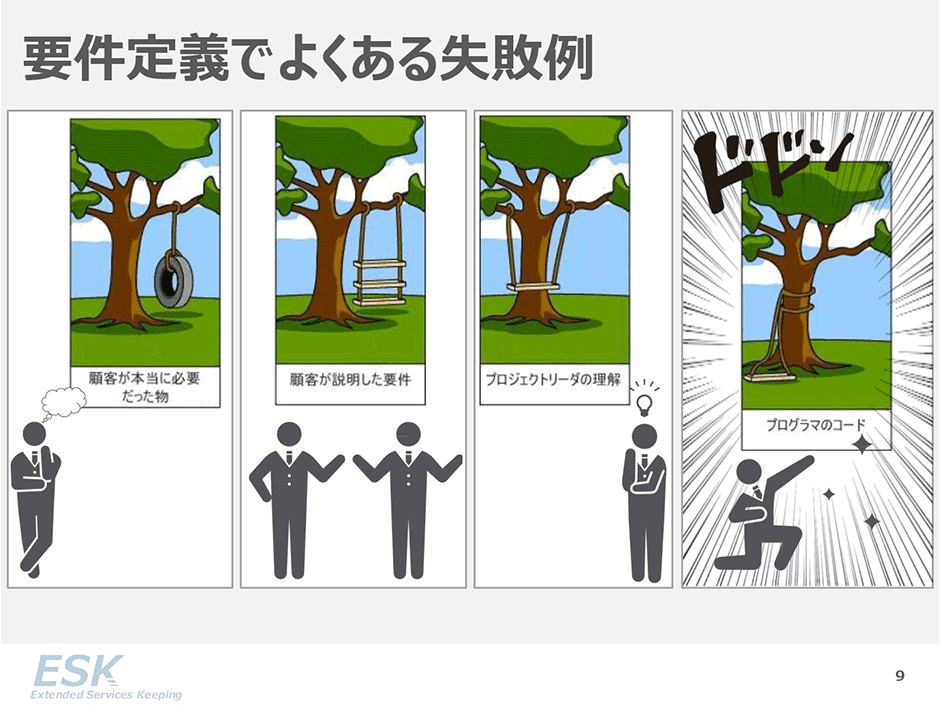

一番まずいケースでは、「とあるシステム開発現場の一日」のセミナーで紹介したように要件定義が正しく行われないことで「求めていないシステムができてしまった」ということでしょうか。実は、このケースは意外と起きています。

また、小さいところでは「進捗報告会の際に、開発を進める際に必要な情報を発注者側が持ってきてくれない」「発注担当者が上層部に進捗報告をするために必要な情報が、開発会社から提示されない」などがあります。これによってコミュニケーションコストが増えて、それが起因してプロジェクトが遅延してしまったり、クライアントの上層部から「本当に大丈夫なの?」と突っつかれてしまったりということもあります。

-こうしたトラブルが起きる原因は何でしょうか?

やはり発注者側とシステム開発側で認識の相違が起きていることが大きいと思います。発注者とシステム開発側で共通言語ができていないと、相手の言っていることが正しく理解できません。すると、上流工程の要件定義の際に「発注者はこういう意図で言っていたけど、システム開発側はまったく違う解釈をしていた」ということが起きます。

なぜ共通言語ができにくいかというと、システム開発側の人は、システムがどのように動くかとか、設計上どうあるべきかなど、開発者の視点で要件定義を進めていく傾向にあります。一方で、発注者側はビジネスを進めるうえでの視点で考えているので、こうしたところから認識のずれが発生するのではないかと思います。

また、こうした視点の違いに加えて、発注者側も打ち合わせの内容を「わかったふり」をしてプロジェクトを進めてしまうことがありますので、あとで「そういう意味だと思っていなかった」ということが起きてしまいます。

そして、システム開発側も、発注者側にかみ砕いて伝えていく姿勢が必要ですが、そうした姿勢も足りていない場合が多いと思います。

トラブルを回避するために発注者側ができること

-認識のずれを起こさないためにどのような工夫ができるのでしょうか?

やはり共通言語をおさえることだと思います。システム開発側ではPMBOKをベースに開発することがほとんどなので、プロジェクト推進の基本となるPMBOKについて発注者側も押さえておくと良いと思います。システム開発のフローや、プロジェクト管理がどのように行われているかを把握することで、コミュニケーションでの認識のずれは減らせるのではないでしょうか。

また、プラスαであると良いのが、「自社のシステムの仕組みを知っている」「インフラのアーキテクチャや開発言語を把握している」などで、発注者自信がシステム開発経験があったりすると、なお良いです。

ちなみに、発注担当者がまったく知識がないケースももちろんありますが、この場合はシステムに詳しい人がクライアントの社内にいたり、外部のコンサルタントなどが仲介で入っているケースが多いです。

-マインドセット面や仕事の進め方などではいかがでしょうか?

これは発注者・システム開発の両方に言えることなのですが、相手の立場を考えながら仕事を進める姿勢は必要だと思います。

実際に発注者によくあるケースとして、「そんなこと言ってたっけ?何でもいいから明日までにやっておいてね」というような業者への気遣いがないような対応があります。こうしたことが原因で、業者が逃げてしまったり、あるいは担当しているエンジニアがつぶれてプロジェクトが破綻してしまうケースも多々あります。

やはり、お互いに感情的にならずに、一緒に仕事をする仲間だという認識でプロジェクトを進めている場合は成功しやすいと思います。

また、発注者側では、上層部からの指示がプレッシャーになることが多いため、システム開発側も相手の立場や状況を考慮して柔軟な対応ができるとよいと思います。

厳しいスケジュールになる場合でも、「開発が大変なのは理解しているけど、どうしても回避できなかったので何とかお願いします」という姿勢で依頼したり、「そういう事情なら仕方ないですね、柔軟に対応しますよ」という姿勢で対応できれば、プロジェクトも円滑に進みます。

互いの役割を明確にする

また、「発注者側はこれを担当して、システム開発側にはここを担当してほしい」というように、お互いの役割を明確にしてプロジェクトを進めるとよいと思います。

この役割や期日を明確にせずに「明日までにこれやってね」とシステム開発側が想定している役割を超える依頼がくると、システム開発側は「何で対応しなければならないのか」となります。あいまいな表現でコミュニケーションを取っているとこういうことが起きやすいと思います。

また、これはシステム開発側の話なのですが、クライアントの時間を軽視するプロジェクト進行する業者もいます。進捗会議の時間がなぜかレビュー会になっているとか、2時間枠で確保してもらった会議の時間が平気で伸びて5時間くらいかかっているというケースもあります。クライアント側も上層部の方など多くの方が参加しているのに、その時間を意識しない業者もいます。

発注者の意図を汲むということをせずに、自分たちの伝えたいことだけを言ってくる業者もあります。そうすると、ちょっとした仕様変更でも平気で「仕様が変わるので追加で100万かかります」と請求してきたりします。

発注時に、こうした業者の傾向を見極めることも大切ではないかと思います。

話し手

ESK株式会社

民間事業部 取締役部長 中本 博之様

コンサル事業部 取締役部長 萩谷 祥太様

プロジェクト進行をスムーズにする知識を学ぶ

インターネット・アカデミーでは、発注者の方がスムーズにプロジェクト進行するための知識を学ぶ「ベンダーマネジメント研修」など、さまざまな研修ラインナップがあります。カリキュラムの詳しいご案内はもちろん、貴社のご要望に合わせたカリキュラムのオーダーメイドも承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

ベンダーマネジメントについて相談するデジタル人材育成・助成金のお役立ち資料をダウンロード

デジタル人材育成や助成金活用のお役立ち資料などをまとめてダウンロードしていただけます。コンサルタントへの無料相談をご希望の方はこちらからお問い合わせください。

- DX人材の育成&事例紹介 リスキリングのロードマップ付き

- デジタル人材育成に使える助成金制度

- デジタルスキル標準 役割別おすすめ講座