私たちのリアルとインターネットの世界がつながる

そのスタートラインのIoTを学ぼう

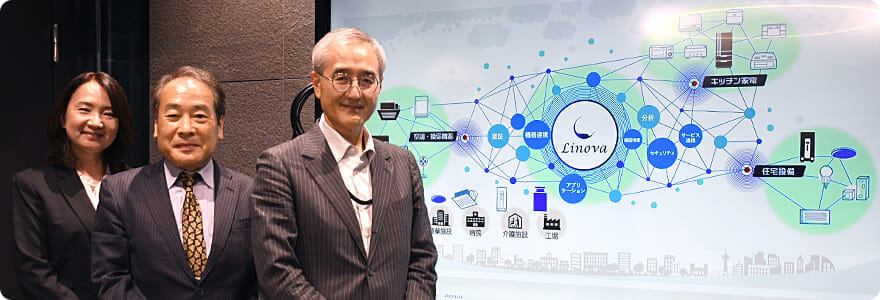

一般社団法人エコーネットコンソーシアム

三菱電機株式会社 執行役員 DXイノベーションセンター長

リビング・デジタルメディア事業本部 IoT・ライフソリューション新事業推進センター長

エコーネットコンソーシアム 理事

朝日 宣雄 様(中央)

三菱電機株式会社

IoT・ライフソリューション新事業推進センター 技術担当部長 工学博士

エコーネットコンソーシアム 普及委員長 工学博士

長沢 雅人 様(右)

三菱電機株式会社

IoT・ライフソリューション新事業推進センター IoT推進部 PF開発グループマネージャー

三木 智子 様(左)

エコーネットコンソーシアムは、スマートハウスの家電や住宅設備をつなぐ通信規格「ECHONET Lite」や、インターネット上の通信規格「ECHONET Lite Web API」を推進する団体。大手家電メーカーや大手電力会社をはじめ、住宅、IT企業、大学の研究機関などが参加し、国際標準規格の「ECHONET Lite」に対応した機器の製品化支援や、スマートハウスの普及に力を入れている。その他、豊かで持続可能な社会「Society 5.0」、およびSDGsの実現に貢献するためのビジョン「ECHONET 2.0」なども推し進めている。

三菱電機では、社会課題をグローバルに解決し、安心・安全・快適な社会の実現に貢献する「グローバル環境先進企業」をめざして事業を展開している。グループ全体で掲げる「たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実現に貢献」するという理念のもと、あらゆるモノがインターネットにつながった暮らしの実現に向け挑みつづけている3名に、お話を伺った。

大量生産・大量消費時代から

一人ひとりにピッタリのサービスを提供する時代へ

― 三菱電機様のIoT事業の中核を担う「IoT・ライフソリューション新事業推進センター」では、どのような課題をIoT技術で解決しようとされていらっしゃるのでしょうか。

朝日様高度成長期のような大量生産・大量消費の時代は、製品をたくさん作り、お客様に広く届けるというビジネスが求められていました。今は、製品の付加価値が重視される時代です。その中でのメーカーの課題は、万人受けするために、さまざまな機能を豊富に搭載し、商品が高単価高性能になったにも関わらず、それらの機能の多くが使われていないという点にありました。この課題を解決するために、IoT技術を活かすことができます。

IoT家電がインターネットにつながっていれば、どの機能がどれほど使用されているのかというデータを集めることができます。そのデータを分析することで、ユーザーであるお客様が困っていることに気づき、新たな製品の開発に活かすこともできます。また、製品そのものに最初から機能を組み込んでおくのではなく、クラウド上からお客様に合わせてカスタマイズした機能を送信して製品を随時アップデートする、というようなこともできます。販売時はシンプルな機能しか持たなかった家電機器が、お客様に合わせた高付加価値の製品に「成長」する。そのようなことも、IoTの技術があればできるようになるのです。

― ECHONET Liteも、その技術開発に使われているのでしょうか。

朝日様国際通信規格である「ECHONET Lite」は欠かせません。私たちが所属する「IoT・ライフソリューション新事業推進センター」は、ECHONET Liteをベースにして三菱電機の製品を1つのアプリケーションで統合的に管理できる仕組みを開発しました。1つのスマートフォンアプリで、「この家には三菱電機のエアコン2台と給湯器とIHがある」というようにまとめて表示すれば、管理・制御がしやすくなります。

もちろん、三菱電機以外のメーカーのIoT家電や、それらの機器がつながっている三菱電機以外の会社が提供しているクラウドサービスも宅内にはあるはずです。ECHONET Liteを使っている機器もあれば、メーカーによっては独自の仕様で作られた機器もあります。そのような状況の中で、異なるメーカー同士の機器でもお互いにデータ連携ができるように、さらには電力会社などのサービス事業者ともつながるように、私たちは「ECHONET Lite Web API」をクラウドプラットフォームLinovaに搭載しました。Web APIとは各社のクラウド間をつなぎ合わせる技術です。つまり、ECHONET Lite Web APIを利用することで異なるメーカーの機器をつなげてサービス連携することができるようになるのです。

人が中心のIoT世界を実現する

ECHONET Lite Web API

― ECHONET Lite Web APIが生まれた背景を教えていただけますか。

長沢様三菱電機は長年、自宅にあるさまざまな家電をつなげる「ホームネットワーク」の研究をしてきました。エコーネットコンソーシアムのECHONET Liteを標準化しようという動きに合わせ、当社自身のIoTのシステムも変化させてきました。2018年当時、エコーネットコンソーシアム代表理事に就任されていたパナソニック株式会社の平松様が「ECHONET 2.0 ビジョン」を提唱し、ECHONET Lite Web API規格第1号が誕生しました。その後、当社の朝日がエコーネットコンソーシアムの代表理事に就任し、「ECHONET2.0戦略指針」を公開するなど具体的なアクションプランを提示、ECHONET Lite Web APIの普及活動を大きく加速させました。ECHONET Lite Web APIの規格に対応した製品を市場に出したのは、おそらく当社が最初です。

次に、IoT推進の足並みを、政府を含めて様々な組織間で揃えるための取り組みを行いました。当時、IoTを活用しようとする団体は、それぞれがばらばらに活動していました。そこで、制度設計や国の仕組みも含め標準化をしようと、JEITA(電子情報技術産業協会)などに働きかけを行った結果、経済産業省にも賛同いただき、一緒に動き出すことができました。そして、みんなで考えるテーマを「デジタル田園都市につながるスマートホーム」として定め、デジタルの力で全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指す事になりました。また、デジタル田園都市との連携仕様においては、あらゆるIoT機器をサービスとつなぐ標準インターフェースであるECHONET Lite Web APIが使われる見込みで、今その実現に向け注力しているところです。

三木様私たちが実現したいIoTの世界、その中心は「人」であるということを軸に、ECHONET Lite Web APIを活用しています。新しいサービスを考えるとき、どのような生活をしている人だったら、どういう時に使うのか、というようにあくまでも人を中心に設計します。そのIoTの世界を実現する手段として、クラウドやそれにつながる機器がある、と考えています。たとえば、エアコンの使用時刻や頻度、お風呂の給湯データがあると、人々の生活スタイルが見えてきますし、高齢者などの見守りサービスの提供にも役立ちます。

朝日様ECHONET Lite Web APIは、宅内はもちろん、たとえば電力会社などのサービス事業者様と連携して、エネルギーの需給調整や有効活用にも役立てています。そういう新しい世界を、エコーネットコンソーシアムのメンバーとして、できるだけ広げていきたいと思いながら活動をしています。

すべてのIT技術がつながっている中

一番最初に学ぶべき知識がIoT

― これからスキルを学ぶならIoTは必須なのでしょうか。

朝日様その答えにつながるキーワードは、「サイバーフィジカルシステム」だと考えています。サイバーというのはクラウドです。わかりやすく言えば、インターネットの世界です。一方、フィジカルというのは、私たちがいる現実の世界です。私たちは生身の人間ですから、食事をしたり、掃除をするといった衣食住が必要なフィジカルな世界に生きているわけです。

その現実世界をサイバーの世界につなげるときには、IoT技術が欠かせません。モノ同士をつなげなければ、データを収集することができず、一人ひとりにあった最適なサービスは提供できないからです。サイバーの世界にフィジカル世界のモノをつなげるためのスタートが、IoTのスキル習得である、という考えは適切ではないでしょうか。

また、IoTによって現実世界からたくさんのデータを収集することで、新しい役割やサービスが生まれてきます。たとえば、集めたデータを分析するのがデータアナリストという職種です。ただし、最近は人間がそれをするのではなく、生成AIなどの技術を使って、大量のデータをいかに効率的に分析するのか、という話にもなってきています。

― IoTの中でも具体的にどの技術を学べば良いでしょうか。また、それを学んだ人にはどのような活躍の場があるのでしょうか。

三木様サイバー世界の連携技術を知るためにECHONET Lite Web APIを学ぶことをおすすめします。IoTでつながる世界を実現するためには、わかりやすく、誰もが取り扱うことができるルールがあることが大切です。歴史をさかのぼると、その標準化という取り組み自体は、Web技術のルールを策定するW3Cからスタートして、すでにノウハウや実績が蓄積されています。同じように、IoT分野において標準化された仕様がECHONET LiteおよびECHONET Lite Web APIですので、それらを学び使っていくことが、世の中のIoTをもう一段階進めていくための手段といえるのではないでしょうか。

長沢様世の中には本当にたくさんの家電製品、電機機器があり、基本的に各メーカーの製品は、そのメーカーのクラウドにつながっています。その状況から、各社のクラウド同士が、 ECHONET Lite Web APIの登場でつながるようになり、企業間をまたぐサービスが作れるようになりました。そしてこれからは、データの利活用やどういうサービスを作って、どうお客様に提供していくか、それを考えるフェーズに進んでいくと思います。

そのため、技術を理解した上で、よりよい暮らしのためのサービスを新しく考えることができる人、そして、システムやサービスを動かす基盤となるプラットフォームで技術を活用できる人が、これからどんどん求められる世の中になっていくと思います。

ECHONET Lite Web APIを学べるのが、

インターネット・アカデミーの「ECHONET IoT MASTER」

― IoTスキルを証明することができる資格「ECHONET IoT MASTER」の魅力をぜひ教えてください。

朝日様家電や住宅設備をつなぐためのIoT技術を習得するカリキュラムが「ECHONET IoTマスター制度」です。このカリキュラムを受講し、認定試験に合格することで、「ECHONET IoT MASTER」の資格を取得することができます。ECHONET IoT MASTER の認定を行うエコーネットコンソーシアムには、電機メーカーだけでなく、多くのサービス事業者が会員企業として加盟しています。そのため、ECHONET IoT MASTER の資格があれば、さまざまな業界のプロジェクトに参加したり、たくさんの情報にアクセスすることができるようになるので、新しいサービスの創出もしやすくなると思います。

長沢様教育業界全体を見てみると、IoT教育は広がり始めていて、市場的にも盛り上がりを見せています。ところが、実際にクラウドや機器にアクセスしてサービスを開発する仕組みや標準仕様は、一般的な教育機関のIoT講座では学ぶことができません。その点、ECHONET IoT マスター制度の教育プログラムは特別です。今、エコーネットコンソーシアムでもECHONET IoT MASTER 資格の取得者を増やすために力をいれています。なぜなら、マルチベンダーでつながる世界の技術を理解した人を増やさないと、世の中のサービスは進化できないと思うからです。そうした意味でも、インターネット・アカデミーでの講座推進に期待しています。

三木様ECHONET IoT マスター制度におけるインターネット・アカデミーのカリキュラムも拝見しました。基本的な概念から手を動かして機器を操作する実践まで、順番に学んでいく形式であり、初心者の方にとっても学びやすいカリキュラムです。当社のような電機メーカーはECHONET Lite Web APIの技術を持つ人材を求めており、まさにそのような人材になれる講座なのだと思いました。

朝日様現在は世界各国でIoT産業の競争が始まっています。これはある意味でIoTが普及期に入っているということでもあります。ちなみに、エコーネットコンソーシアムがECHONET Liteを制定したのが2011年ですので、そこから10年以上もの間、私たちはIoTの普及活動を続けてきました。そして近年、いよいよ世界のIoTブームが到来し、私たちエコーネットコンソーシアムも国内外を問わず、IoTの普及と教育活動に力を入れています。IoTは日本の誇る技術ですし、その技術を広めるために、世界中でもっと仲間を作ろうと考えています。ECHONET IoT MASTER の資格があれば、日本だけではなくグローバルに通用するスキルがあることを証明することができる、そういう世の中になると確信しています。

IT研修・DX人材育成についてのご相談

IT人材育成に精通したコンサルタントに無料でさまざまな相談をしていただけます。お気軽にご相談ください。

- 人材育成計画を立てるために人材育成の事例などをとりあえず聞きたい

- 助成金の使い方や、支給額のシミュレーションを知りたい

- 自社の業務や受講者のレベルにあったカリキュラムを提案してほしい