共同印刷のビジネスメディア事業部がオンプレミスからクラウドへ移行

AWSハンズオン研修でお客様のDX促進を支援

共同印刷株式会社

ビジネスメディア事業部

事業部長席 武藤 太一様

製品設計サービス部

山口 裕輔様 小林 瑞己様 安田 千代之介様

共同印刷は1897年(明治30)の創業以来、印刷技術を核に事業を拡大し、社会と文化の発展に尽力している。印刷業を取り巻く大きな転換期の中で、永続的かつ健全に成長し、社会に求められる企業としてあり続けるために、新しいコーポレートブランド「TOMOWEL (トモウェル)」を生み出した。情報セキュリティ部門に所属するビジネスメディア事業部では、現在、大量生産、バリアブル印刷、短納期、情報保護、環境配慮、クロスメディア、そして異業種・異分野への技術応用を主な事業としている。時代と共に変化し多様化するさまざまなニーズへ対応するために、そして自ら新たな価値を生み出すために、企画開発・営業・製造の各部門が一丸となって「共に創る力」を最大化し、営業部門を窓口に多種多彩な製品・サービスを提供している。

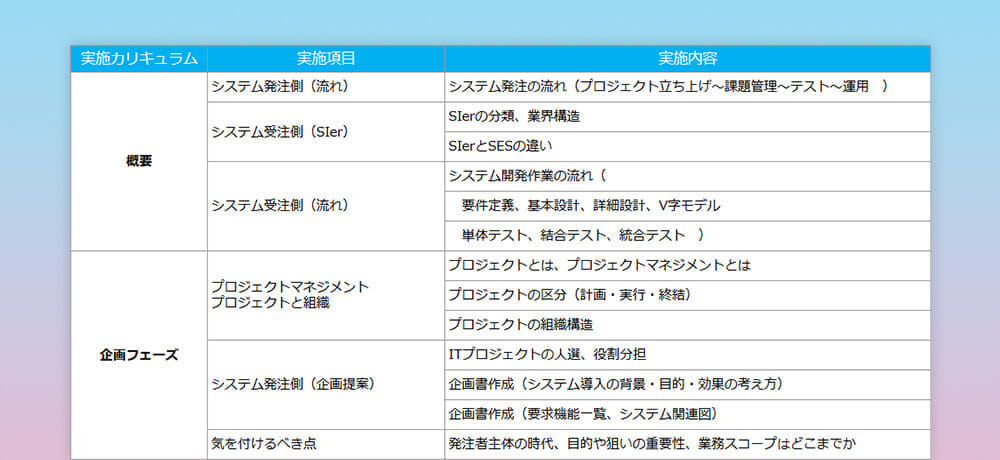

研修データ

- 研修内容

-

- ディレクション、品質管理

- AWS、Linuxサーバー、データベースハンズオン研修

- 受講者

- ビジネスメディア事業部の設計・開発セッション社員

- 研修の目的

- 設計本部全体としてのITスキルの向上

- 課題

- 製品設計・プログラム開発専門部署として新たにスタートを切ったが、複数の部署から人が集まったため、メンバーそれぞれのIT知識にレベル差があった

- 解決策

- インターネット・アカデミーに、個人のスキルレベルや課題に応じたマネジメントやサーバー関連の研修講座を依頼

- 成果

- 基礎知識が向上し、要望にあわせた設計・実装だけでなく、お客様への提案もできるようになった

明治30年の創業以来、印刷業を中核に社会へ貢献してきた共同印刷株式会社。近年はエンドユーザー個々のニーズに合わせたDMなど、1枚1枚違う印刷やそれに関連したデータベースでの顧客情報管理など業務の幅は広がり続けている。2022年にはこれまで、設計や開発、マネージメントを担ってきた人員・部署を設計本部に集約して、印刷・BPO業務だけでなくWebフォームを始めとしたデジタル化への対応に取り組んでいる。専門的な知識を使った設計や開発に加え、お客様への提案力も求められるビジネスメディア事業部。同部の教育を任されている山口様に、研修の感想や今後の人材育成にかける想いを伺った。

研修実施の経緯

共同印刷ビジネスメディア事業部製品設計サービス部には

役割を超えたIT知識の底上げが必須だった

― 山口様の業務内容をお聞かせください。

私の所属するビジネスメディア事業部は、従来の版下を用いたオフセット印刷ではなく、バリアブル印刷、例えばナンバリングされたチラシやDMのような、一枚一枚異なる情報の印刷物を主に請け負っています。お客様からデータを預かり、ご要望に合った形で印字するため、オーダーメイドでプログラムの設計や開発を行います。

さらに、得意先より提供されたデータをもとにDMを発送するだけでなく、データベースを構築しエンドユーザー様の情報の管理・フォロー業務も請け負っています。バックオフィス業務の管理システムの構築だけでなくフロントの営業的な見方や考え方も求められる部署です。

― 今回はどのような経緯で研修をご依頼いただいたのでしょうか。

印刷業界も紙媒体からデジタルへと加速度的に移行している過程で、営業・設計・製造が組織の枠を超えたスキルを身に付ける必要が出てきました。営業は営業業務のみ、設計は設計だけ、製造はものづくりに特化、という形では今後は通用しません。お客様の課題を解決するためのデジタルを活用した企画力が、どの立場でも求められています。

共同印刷ビジネスメディア事業部製品設計サービス部は、設計開発セックション・製造セクション・営業セクションとさまざまな部署から人が集まり組織されました。私たちの部署に必要なのは、顧客課題を具体化し、解決していくためのマネジメント力やIT技術を活用する力です。しかし、各メンバーの持つ知識に偏りがあり、部全体で知識の底上げが必要だと感じていました。そのような課題から、マネジメント面と技術面の両面を高められる研修を探していました。

インターネット・アカデミーを選んだ理由

オンプレミスからクラウドへ

開発担当者に合わせた研修を組めた

― インターネット・アカデミーを研修先にお選びいただいた理由をお聞かせください。

昨年のITリテラシーの研修が好評で今年も研修を依頼しました。今回は開発や設計の担当者が弱いと思っている点を克服してもらいたいと思い、基本的な教育を網羅しているカリキュラムであるかどうかを重視していました。インターネット・アカデミーの研修は、部内のセクション毎の役割に応じたカリキュラムが用意されていた点と、基本的・初歩的な研修と専門的な研修を分けて提供していただけるだけでなく、個人のスキルレベルや段階的に難易度を上げられるカリキュラムをオーダーメイドで作成していただけました。この柔軟性が決め手となり、研修をお願いすることに決めました。

- Web・IT業界からの信頼も厚く各分野を代表する団体やITベンダーの認定校・パートナーインターネット・アカデミー

― 山口様は、今回の研修の前に、営業部門向けの研修にもご参加いただいておりました。その時の感想をお聞かせください。

私たち共同印刷株式会社は、元々印刷業が主軸でしたが、近年はお客様からの要望で、Web上での申請や審査に関わるデータも取り扱っています。今や、営業するうえでIT知識は不可欠です。そのような状況に対応するため、営業側のITリテラシーを向上するための研修を過去に行っていました。内容も多岐にわたり、大変好評だったので、次の施策としてバックエンド側の研修を行おうという話になりました。

― 開発を担当している安田様は今回初めて弊社の研修へ参加されました。いかがでしたか。

私は、10年に渡りC#を中心にオンプレミスのBPOシステムやアプリの開発に携わってきました。今回は複数の研修カリキュラムを用意していただいたなかで、AWSやクラウド移行について受講しました。お客様の個人データを管理する以上、オンプレミスはセキュリティ面で信頼を持てますが、システムの仕様がお客様ごとに変わるため、Webシステムで同じ機能をつくろうとすると短納期では厳しいです。そのような点がお客様のニーズに応えきれていないのではと思うこともありました。今回はクラウドで実際に何ができるの?という部分から把握できて、テスト環境ではAWSを操作してクラウドのメリットについて理解が深まりました。

Webでサーバー構築を行う場合は、Apacheなどの環境準備から始めなければなりません。しかしクラウドは必要な部分だけでOKなので、導入コストや運用コストも可能な限り削減できます。今後、オンプレミス環境を用意しなくてもクラウド環境でできるものは、順次クラウドに移行していきたいです。今までアプリの開発やインフラに関する知識についてはあまり触れる機会がなかったのですが、受講してインフラ周りの知識が広がりましたし、フロント側のお客様を意識した提案もしやすくなったと思います。

部署全体でいえば、ITスキルの根本的な向上ができたことが良かったと思います。今までは、開発担当者と設計担当者とでアプリの話をすると、基礎知識が違って意図が正確に伝わらないと思うこともありました。DX化が叫ばれる今だからこそ、ITに関する知識を同じレベルで持っていることは、業務を円滑に進める上で大前提だと感じます。研修を通じて、部署のメンバーのスキルレベルを揃えることができ、本当によかったです。

- AWSの概要や事例から現場で活用できる開発スキルまで。インターネット・アカデミーのAWS研修はこちら

-

受講生のコメントはこちら

研修の成果と今後

設計・開発担当も提案力が求められる時代

部全体の基礎知識を向上させお客様のDXに貢献

―受講者に対する将来への期待について教えてください。

今回の研修は、バックエンドの設計者及び開発者を対象として実施しました。可変印刷、BPOのアプリ設計開発、Webからの申し込み、などいろんなスキルをもつ人が集まるなかで部としての基礎知識が積みあがったと思います。

言われたことの設計、実装だけではなく、営業以上にUIを意識していく必要がありますし、今後は求められると感じています。お客様からいただいた情報を安全に管理しながら構築し、お客様を意識した提案をできることをやっていきたいですね。

― 今後の人材育成にかける想いについて教えてください。

お客様のニーズに応えるには企画的な要素も必要になりますが、それも安定した設計・開発力があってこそ。足下のスキル向上をおろそかにしてはいけないと考えています。バックエンドに携わるスタッフは、最新の技術に関する知見を持つことで、それぞれが持つ役割以上に業務成果に貢献できるようになることを期待しています。一方、フロント側も設計や開発のことが分からないとサービスの利点がお客様に伝わりませんので、今後もITリテラシーを学んでいってほしいと思います。

受講生のコメントの一部

-

資料も説明もわかりやすかった。少人数であるためワークにおいて他のメンバーの意見を聞けたり、講師からのFBを受けられる点も良かった。

-

内製システム開発・運用が主体の職場であるが故に、要件定義・リスク管理には、ウィークポイントが多くあることに気づきました。

-

規模が大きい案件、複数箇所・複数ファイルが連携される案件だと、UMLで記述すると分かりやすい部分も有ったので、今後の業務に生かしていきたいと思いました。

-

最初は講義についていけるか不安でしたが、別の方法を準備してくれたので非常に助かりました。また実践を交えながら教えてくれたので、DB初心者の私にとってもテキストの内容が非常に理解しやすい講義でした。

※一部抜粋

研修事例の情報提供&ご相談

研修事例の紹介から人材育成計画のご相談まで、IT人材育成に精通したコンサルタントにさまざまな相談をしていただけます。お気軽にご相談ください。

- 人材育成計画を立てるうえで、とりあえず話を聞きたい

- 他社のIT人材育成の事例を詳しく知りたい

- 助成金を使ってIT研修の費用を抑えたい